Hugo, héraut du peuple

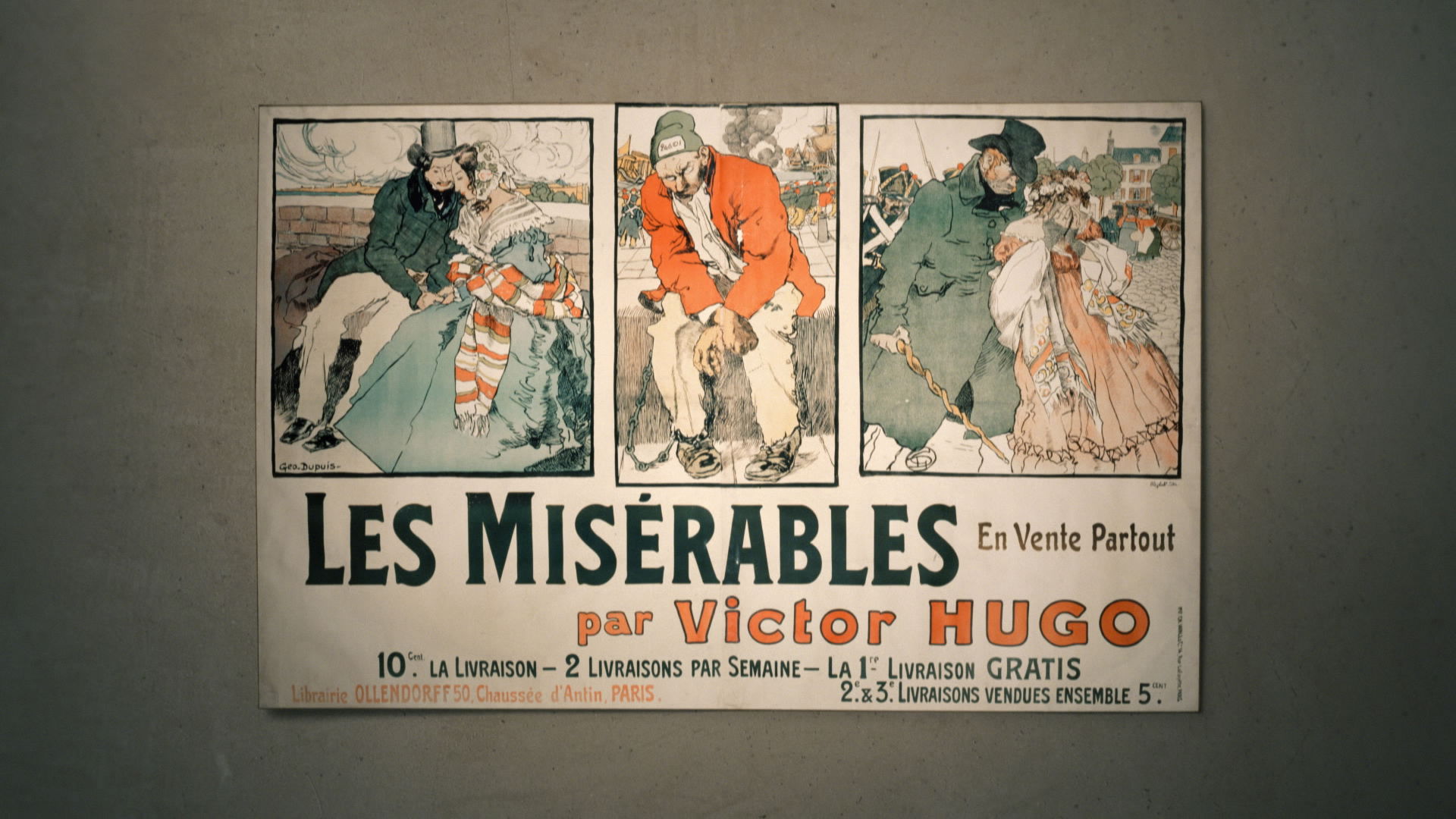

Rejeté d’emblée par les élites, "Les misérables", succès populaire absolu, n’en finit pas de nous parler. L’écrivaine Danièle Sallenave, qui intervient dans le documentaire de la collection “Les grands romans du scandale” consacré au chef-d’œuvre hugolien, évoque son pouvoir de subversion intact.

Personne n’imaginait Victor Hugo oser un tel roman contre l’ordre établi. Quelle est sa genèse ?

Danièle Sallenave : Lorsqu’il débute l’écriture des Misérables, sous le titre Les Misères, en 1845, Victor Hugo a un passé de catholique monarchiste, conservateur, devenu libéral et pair de France sous Louis-Philippe. Peu à peu, il prend conscience de la réalité sociale, des inégalités, des injustices. Il se rend dans les prisons. On trouve normal d’être progressiste à 20 ans, et conservateur à 40. Avec Victor Hugo, c’est le contraire. Et c’est beaucoup plus rare.

Il met une quinzaine d’années à écrire ce livre, finalement publié en 1862. A-t-il été effrayé par sa propre création ?

Danièle Sallenave : Ce qui l’effraie, c’est le retour des grandes convulsions, des massacres comme en juin 1848. La barricade est l’effet ultime, désespéré, d’une révolte qui avorte. La révolution doit dépasser l’insurrection pour transformer “la populace en peuple, la canaille en nation”. Depuis toujours, il est guidé par l’idée d’une évolution irréversible de la société vers davantage de lumière et de justice, dessein divin auquel il se doit de participer.

Résultat, le peuple s’arrache son roman et les élites le conspuent ?

Danièle Sallenave : Absolument. Dès sa sortie, le 3 avril 1862, le livre rencontre un succès inimaginable. Victor Hugo devient alors le héraut et le héros des classes populaires. Mon arrière-grand-mère, qui venait d’un milieu très pauvre, a toujours gardé sur sa cheminée une photo de ses obsèques. La classe dominante y voit, comme Lamartine, “un livre très dangereux parce qu’il fait trop craindre aux heureux, et parce qu’il fait trop espérer aux malheureux”.

Quelle est la grande idée des "Misérables", selon vous ?

Danièle Sallenave : Ceux qui sont en bas ne supporteront pas toujours de l’être. On fait ce qu’il faut pour qu’ils le supportent, tantôt en les calmant, tantôt en les réprimant, mais l’idée de l’inégalité reste intolérable. Peut-on établir un parallèle avec notre actualité ? Les comparaisons sont toujours excessives mais voyez le nombre de Français qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté, ceux qui ne partent jamais en vacances, ces enfants qui ne voient la mer qu’une journée par an… J’ai écrit sur les “gilets jaunes”*, j’ai été avec eux, et je suis prête à recommencer. Sont-ils des “misérables” ? Non, bien sûr ! La situation n’a rien à voir avec la misère sous le Second Empire, mais l’injustice ne cesse de resurgir, en même temps que le mépris des élites. C’est pourquoi le roman de Victor Hugo nous parle toujours autant.

Est-ce qu’il vous parle personnellement ?

Danièle Sallenave : Oui. Je m’y retrouve totalement. Nous vivons une époque difficile, mais ce refus des inégalités qui explose partout me réconforte. Exiger d’être reconnu par-delà les différences, d’origine, de couleur de peau, de sexe, ce n’est pas un séparatisme. Au contraire. C’est un appel à l’universel. Après tout, on a longtemps appelé suffrage universel un suffrage qui n’a été que celui des hommes. L’universel est encore à construire !

Propos recueillis par Raphaël Badache

* "Jojo, le gilet jaune", collection Tracts (n°5), Éditions Gallimard (2019).